何志成:对冲基金让市场说了不算 【2007.05.21 15:57】来源: 财经时报

当对冲基金大量涌入还不成熟的新兴市场时,由于其隐蔽性和投机性以及过度追求短期利润的交易的行为特征,一旦击穿了这些国家脆弱的金融“防火墙”,副作用是极大的

八国集团财长与央行行长会议即将在德国举行,在诸多议题中已经确定要专门商讨如何加强对全球虚拟金融市场最活跃的工具——对冲基金的监管,这使全球市场的目光再度投向这一蒙着神秘面纱又充满诱惑的投资工具。

不能不管,又非常难管

对冲基金(Hedge Fund)是可以通过买空、卖空、套利、期货、期权以及其他衍生工具来获得高收益和规避风险的基金,因此,在有些时候它又被称为避险基金。

虽然对冲基金的出现的确促进了资本市场,特别是全球虚拟金融市场的发展,尤其是为投资人提供了不少新的投资机会,促进了金融市场交易手段和电子化技术的发展,但也极大地增加了金融市场的不确定性和远均衡水平,使由市场决定货币(资产)价格的定价原则面临考验。

尤其是当对冲基金大量涌入发展不足的新兴市场时,由于其隐蔽性和投机性以及过度追求短期利润的交易行为,如果击穿了这些国家脆弱的金融“防火墙”,副作用是极大的。且不说金融腐败的泛滥肯定会加剧(内幕交易和私募基金与权利的交易),甚至金融危机也难以避免,因为许多对冲基金就是以制造金融危机然后浑水摸鱼为操盘“惯例”的。从这个意义上讲,对冲基金的确是现代金融市场不能少,不能不管,又非常难管的金融力量。

从表面上看,对冲基金大多是以规避风险为主旨的。

例如宏观对冲基金只在股票、债券和货币市场上进行对冲式投资,通过波动来获得投资机会。但是,在很多时候,市场的波动往往与对冲击基金的运作有关,因为对冲基金最推崇的理论就是:打破均衡。也就是说,对冲基金往往不是顺应市场波动,而是在制造波动,打破由市场力量自发形成的均衡,在不均衡或远均衡状态中博取超额利润。特别是在对冲基金规模越来越大,力量和影响力也越来越大时,市场已经说了不算,对冲基金才说了算——由此看来,“市场永远是正确的”名言几近笑谈。

再如,所谓高风险证券基金,一般是投资于预计将遭遇或摆脱财政危机国家的股票和债券。而的确有些国家的财政或货币危机,就是对冲基金参与制造的。它们通过恶意的炒买,使这些国家脆弱的金融平衡被打乱,随后是对冲基金的浑水摸鱼;现在最流行的股票型对冲基金则主要投资于全球市场的所有高风险资产——通过息差交易钻各个国家货币政策的空子,利用高杠杆,通过不同市场和金融产品的利率差,收益差,包括时间差买空卖空。这使国际知名对冲基金对全球金融市场的影响大增,每一支几乎都是可以“左右市场”的金融大鳄。

修正与过度修正

当然,我们不能排除对冲基金卓越的洞察力及对市场的修正作用。例如,对冲基金中名头最响的(索罗斯旗下)的量子基金(Quantum Fund)就曾经多次影响过西方主要国家的货币价格——汇率。

1990年,在英国加入欧洲汇率体制之前,索罗斯准确预测了英镑已经高估很多以及由于高估必然带来的经济衰退,大量卖空英镑。果然,英国的经济衰退如期而至,而英镑由于改钉住黄金的政策为与西欧其他国家的货币互相钉住,结果变得不堪一击,于是量子基金获得了巨额收益,一举成名。

必须承认,如果对冲基金管理投资得当,它的收益率是受投资工具限制过多的多数其他类型基金所望尘莫及的。2006年,华尔街收益最高的基金经理大多数出自对冲基金,最高年收入达到了2.4亿美金。而他们为投资者和股东带来的收益有几百亿。

根据近期对对冲基金的研究报告显示,2007年一季度对冲基金平均总收益率为2.1%,高于包括标准普尔500和摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI World Index)在内的大多数指数。表现最好的类别为可转换型证券套利基金,收益率为4.67%,该类对冲基金获益在于投资较为动荡的市场——持有期权以及更多的可转换型债券的发行,其中专门投资于新兴市场国家的基金获得了高达5.5%的收益。

由于收益率明显地高与其他投资品,过去十几年来,市场对对冲基金的追逐迅速膨胀,不仅买者如风,跟风者则更多,几乎可以说,对冲基金买什么,什么肯定火,对冲基金进入哪个国家,哪个国家一定是投资热点。因此有人说,是市场决定价格,还是对冲基金决定价格?在很大程度上已经是对冲基金说了算。

回想 1990年,当对冲基金刚刚兴起时,规模只有28亿美元,数量大约是600支,而到如今,其公开的规模已有1.5万亿美元,数量则发展到约8000多支,其中包括6054支国际对冲基金和1906支投资于对冲基金的基金。参与的投资者也由最初的巨富者发展到中产阶级,甚至一些退休金和助学金也参与其中。

有分析称,纽约证券交易所的日交易额中对冲基金大约占据了一半,它们奉行的远均衡理论及操作手法已经深刻地影响着市场,而它们操控市场的能力已经从小国家和小(国)货币向大(国)市场和大(国)货币进军。

监管:雷声大、雨点小

由于发展极快,对冲基金的操作越来越引起了各国金融财政高官的担忧。他们的担心主要集中在两点:一是对冲基金对市场的影响已经到了可以在许多市场和国家任意兴风作浪的程度,而监管者基本对它们的动向一无所知——在大多数情况下不知道它们在买什么,在什么国家或什么市场买,当然更不知道它们在什么时候会卖——这当然地导致局部金融危机出现的概率增加;二是担心大型对冲基金出现操作危机,因为很多对冲基金是在国际金融市场融资的,许多金融机构也愿意借钱给它们,它们的生死已经与国际金融市场的整体安危紧密地绑在了一起(许多借贷行为也是隐蔽的)。

各国金融高管的担忧不无道理,而这些远离市场的高官们可能还没想到最要命的一点,这就是大多数对冲基金都大量地运用了杠杆操作:它们通过抵押而获得的资金运作权利已经是其自身资本的几百倍,其资金实力已经远远地超过任何一家大型金融机构。

高杠杆的金融工具是双刃剑,在创造辉煌的同时也蕴含着惨败的危机,因为一旦投资失误,损失将包括其所借贷的资金或资产,把所有向它融资的金融机构都拉下水。最著名的例子是美国长期资本管理公司(LTCM)的衰败。

LTCM是一家主要从事定息债务工具套利活动的对冲基金。它曾经是与量子基金、老虎基金、欧米伽基金并称的“国际四大对冲基金”。1998年俄罗斯金融风暴引发了全球的金融动荡,LTCM所沽空的德国债券价格上涨,其做多的意大利债券等证券价格却下跌,预计的双赢变成了双输。加之它的电脑自动投资系统错误地放大了金融衍生产品的运作规模,导致其利用22亿美元作资本抵押,买入了价值3250亿美元的证券,杠杆比率高达60倍,由此造成该公司的巨额亏损。在短短的150天中该公司资产净值下降90%,出现了43亿美元的巨额亏损。所幸的是,它主动认输了(止损),巨大的亏损没有在金融体系中进一步蔓延。

而在10年后的今天,由于整个对冲基金市场都缺乏透明度,没有任何人,任何法规可以制约对冲基金,另一个比LTCM事件大许多的事件几乎肯定会出现。

风险大家都知道,问题是各国对对冲基金的监管都是雷声大、雨点小。原因之一就是,对冲基金业在国际金融市场上的话语权越来越大,一些国家的金融高管就出身于对冲基金。还有国家将实现其全球金融战略的领导者寄希望于对冲基金,还有国家为了振兴本国的金融市场非常希望更多的对冲基金能够进入它们的市场。例如韩国最近就宣布市场将向国际对冲基金开放。而到今天,仍然有些大国的金融高管还在说,一切应该由市场决定(无数事实证明:由于对冲基金的广泛参与,很多情况下市场方向是错误的)——对对冲基金的干预就是对市场的(政府)干预。

由此看来,在监管与被监管的博弈中,对冲基金目前是主动的、占有优势的一方。如果对冲基金的管理者从提高自身的信誉度出发而愿意与监管者积极合作,同意适当增加对冲基金的透明度,市场形成对冲基金自律法规和行业标准的可能性增加。

但是,由于增加对冲基金的透明度与对冲基金奉行的暗箱操作、打破平衡的操作惯例是对立的,因此,要想形成对冲基金的自律法规和行业标准光靠高官们开会呼吁肯定不行。市场的规矩还得靠市场的力量来形成,而这个力量可能会以出现一次巨大的危机并产生足够的教训为开始。

不吃对冲基金的大亏,无论是市场还是市场的监管者们都不会痛下决心的。 |

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1535 人气#黄金外汇论坛

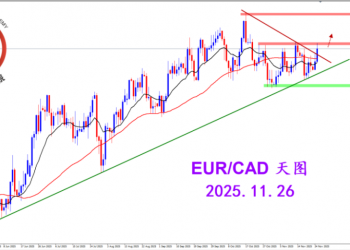

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关1535 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2934 人气#黄金外汇论坛

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关2934 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3013 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3013 人气#黄金外汇论坛 【认知】5802 人气#黄金外汇论坛

【认知】5802 人气#黄金外汇论坛