5.6亿人存款为零, 中国人越来越穷了? 曹德旺观点一针见血

你的银行账户中有多少存款?在突如其来的疫情影响,导致收入被迫暂停之后,多数人心中开始认真思量起:特殊时期下,如果没有存款该怎么办?确实,这个问题值得深思。而在正常时期下的现状,对多数人而言,要不要存钱、有没有存款似乎并不重要。

从整个人群行为变迁过程中看,原先喜欢去银行办理存款业务的人群占比,在全盘上的走向趋势一片大好。这也对应了人们常说“家有余粮,心中不慌”,攒钱存钱既是中国人自古以来的一个传统,也是老百姓对于钱的处理思维。然而,根据相关的数据显示,这种根深蒂固的理念正在消退,人群占比也在逐年减少。

在最近几年的储蓄率上,也应证了上诉的下滑趋势,自2010年到2018年,储蓄率连年下滑,从10年的51.8%到18年的44.91%,确实说明了现在的中国人已经变得不再喜欢存钱。而在另一统计数据上显示,人口14亿的中国,其中有5.6亿人的存款基本为零,这组数据放在总人口中,相当于40%的人口没有存款,这么大的占比确实令人感到诧异。

与存款恰恰相反的是,我国的贷款余额正在逐年增高,19年全年人民币贷款增加16.81万亿元,而人民币存款增加15.36万亿元。再从18年三季度末的贷款余额来看,其中房地产贷款余额为37.45万亿元,个人住房贷款余额为24.88万亿元。

2023年储蓄率为预测

照此情形延伸下去,类似:国内五成家庭没有存款,八成家庭仍处于负债阶段的言辞,好像并不是空穴来风,而是有数据作为支撑。

那么,中国人的钱都去哪了?

主要集中在房产上

和房子挂钩的东西太多,同时在观念上,房子又是必不可缺的刚需品。所以,绝大多数家庭积累下来的财富,一般都会投进楼市。而造成多数人没有存款的原因,主要还是因为房价太高,涨了几十年的商品,普通人想要进场,掏空六个钱包和背上20年-30年的房贷,也是目前较为普遍的现象。

而每月要还的房贷,又是一笔不小的数目,因此对于多数选择买房的普通家庭来说,在未来二三十年内,基本上就得告别存钱这个传统习惯。再者,由于房价整体上的涨势较优,多数人也把房产当作一种优质的投资对象,从而造就了今天房价特别高,但就是跌不下的僵持局面。

除了楼市,还有钱去哪了?

消费观念变了

互联网时代的发展进程较快,只要会玩手机,多少都能接触到、并适应提前消费这种理念。时下这种提前消费、借贷消费受众面较广,许多年轻群体在没发工资的前提下,就已经借助某些借贷工具,将“工资”花去七七八八了。比如花呗、借呗、京东白条,早已成为多数人用于提前消费的主流工具。而在90后这个年轻群体中,就曾有数据报告表明,由于消费观念的改变,促使这个年代群体,人均负债金额达到12万。

理财产品中

银行存款利率较低,一直是人们口中主要的诟病。以前只有银行可以提供存储方式,利息低也没得选择,但随着互联网的快速发展,各类安全性、收益较高的理财产品涌现出来。在对比之下,银行自然已经不是最佳的存储选择方式了。

仅仅是去年接连爆雷的P2P平台上,其资金规模就已经达到了万亿级以上;而在早年利率较高的余额宝上,单单这一个平台的纳资规模就在几万亿这个级别上。虽然,目前多数理财产品已经走下神坛,但随着互联网的普及性、便捷性,多数人仍然会选择“留守”在理财产品上。

而关于钱都去哪了?在本质上问题的去向上,更像是曹德旺所说的:什么叫消费?什么叫生存?

日常的油盐酱醋等生活支出那叫基本生存,不叫消费;买房住居、孩子的教育支出、身体所产生的医疗支出,还是属于基本需求,不叫消费。那消费是什么?消费是满足基本生存、基本需求之后,所花费的资金才叫消费,它用于升华自己的精神世界、满足自己的兴趣所需。

而在当下,曹德旺认为国内有消费能力的,只有2-3亿,剩下的11亿多人口没有消费能力。不过,对于这种消费定义,只能说:站在不同的消费层面上,人们对于“消费”的定义各有千秋;花十万买奢饰品是消费,花几块钱买小物件同样也是消费,关键认知点取决于你从何种角度来看待。

回到储蓄上,虽然数据表明储蓄率每年都在下跌,但从整个国际环境来比,18年近45%的储蓄率,仍然要远高于同期世界平均储蓄率的26.5%。而经济水平排在第一位的美国,18年的居民储蓄率仅为7.6%。

虽然,储蓄水平远高于均分线,但按这种趋势连续下滑,意味着人们面临的风险性更高;意味着人群的抗风险能力极低。如果一旦出现问题,没有存款作为后盾,可能会引发一系列社会问题。因此,想要解决储蓄、消费上的难题,应该先解决摆在人们眼前的房价、养老、医疗等问题。没这些压力困扰,人们有更多剩余的财富用于存储、愿意消费。

关于这个问题,你认为呢? |

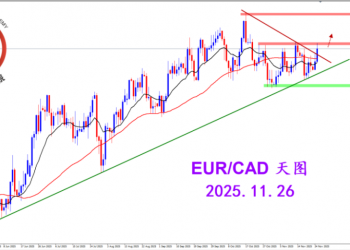

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2385 人气#黄金外汇论坛

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2385 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3120 人气#黄金外汇论坛

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3120 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3174 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3174 人气#黄金外汇论坛 【认知】5978 人气#黄金外汇论坛

【认知】5978 人气#黄金外汇论坛