中国挟美国公债对山姆大叔施威

* 维基解密所获文件显示中国对美国加大施压

* 高层投资官员要求美国财长盖特纳提供帮助

* 美国财政部官员努力抚平中国的担忧

* 中国将购买美国公债与美国对台军售挂钩

路透纽约2月17日电---从美国驻北京使馆和驻香港使馆透露的外交密报,揭示出中国作为美国最大的债权国,影响力日益上升.

就在美国联邦储备理事会(美联储,FED)苦于应对金融危机余震的时候,与许多投资者一样,中国人对美国金融公司的投资损失惨重,其中包括已经关门大吉的雷曼兄弟以及资产净值跌破面值的货币市场基金Primary Reserve Fund.

维基解密获得的这些密报显示,在中国不断增强施压的情况下,美国财政部先後派团出访中国施以安抚.一名中国顶尖资产管理公司的高层直接要求美国财长盖特纳提供帮助,就是一个突出的例子.

第三方提供给路透的密报显示,2009年6月,中国主权财富基金老总与盖特纳会面,希望盖特纳敦促美联储官员加快批准对摩根士丹利(MS.N: 行情)的12亿美元投资.

尽管内文没有提到盖特纳是否采取了行动,但就在第二天,中方购买摩根士丹利股份的交易就昭告天下.

密报提到的两名财政部官员--财政部主管亚洲事务的副助理部长杜纳(Robert Dohner)和负责财政政策的索柏(Mark Sobel)均通过发言人拒绝就此事件置评.美国国务院亦拒绝评论.

中国是美国最大的债主,在美国公债标售过程中扮演着至关重要的角色.公债标售可以使美国借到维持政府运转所需的资金.同时,美国又是中国最大的出口市场,美国对中国的贸易逆差在2010年达到2,731亿美元的纪录水准.多数分析师把中美两国的关系形容为互相依赖.

而一些具有影响力的华盛顿和华尔街人士则担心,北京会利用身为美国最大债权国的身份.从密电中我们可以一窥政治活动暴露出来的两国关系.

一份密电显示,中国资产管理者表达了如下担忧:美国对台军售可能导致中国公众对购买美债失去兴趣.美国对台军售长期是中美关系中的一个重大持久的敏感话题.

中国国家外汇管理局(SAFE)副局长刘佳华在2008年10月9日与美国金融专员办公室官员会面时,就曾提及台湾问题.

一份密报中记录了他的言论,"刘佳华表示,最近美国宣布对台再次军售,这样一来,中国政府就更加难以向公众解释其支持美国的政策了."

电文内容还显示出,在美国民众中,认为中国不会完全停止购买美债的信心度很高,多数分析师也认同这样的观点,并将此机制形容为金融领域的导弹防御战(mutually assured destruction).

但从电文上看,即使造成金融震荡,中国不但可以而且也会撤出购买债券.在2009年春季,美国与中国之间紧张的金融形势几乎到了一触即发的地步.中国财政部持有的美国公债从近9,000亿美元降至约7,640亿美元.到了该年7月,在两国紧张关系大幅缓解後,中国持有的美债数量又升到创纪录的9,400亿美元.

电文显示在金融动荡时期,中国政府还削减投资组合中的美国长期公债,这对当时美国长债收益率的攀升也起到了推波助澜的作用.

**雷曼倒闭刺痛中国**

雷曼兄弟的垮台对中国外管局造成了迅速且重大的影响.美国驻华使馆代办彭达(Dan Piccuta)在2009年3月20日致华盛顿的电文中这样写道,"一些参与对话的人士告诉我们,在外汇管理局的金融交易中雷曼曾是个对手方,因此当雷曼倒闭後,外管局蒙受了巨大损失."

这样的损失可能就是导致一位中国官员在数月前向美国外交官表达忧虑的原因.该官员称,中国外管局对于重新进入美国回购(附买回)市场深感忧虑.这意味着,中方不太愿意继续向对手方借出短期美国公债,对手方通常需要在现金贷款中使用短期美债作为抵押物.

2008年10月9日,美国驻华使馆的金融官员与中国外管局官员刘佳华会面.刘当时表示,"外管局对于在回购市场上向美国金融机构借出美国公债所涉及的风险非常担忧."

刘佳华称,外管局对美国银行业的信心已动摇,已经撤出了企业和金融机构进行隔夜拆借的回购市场.

电文还称,"刘佳华仍然未对是否恢复借出美债表态,但承认外管局对于这些机构有充分信心,并乐于考虑由美联储或其他政府机构充当保证人的系统."

社会舆论显然让中国金融官员不安.一封电文显示,刘引述一个网络论坛上的说法,"中国领导层在制定政策时,必须密切关注公众舆论."

美国政府似乎没有为中国向美国银行业提供特别的担保措施.相反,电文显示美国外交官员强调,华府又向银行系统注入7,000亿美元资金,有效支撑了该系统,以此来打消中国的疑虑.

**两房,担保还是不担保**

中国持有数千亿美元的房利美(Fannie Mae)和房贷美(Freddie Mac)发行债券.

与很多其他投资者一样,中国在危机前购进机构债,料想两房会受到美国政府的暗中支持.

密电显示,当美国财政部在2008年9月接管这两大政府发起企业(GSE)时,中国外管局官员大吃一惊.有关GSE优先债持有人不得不面临扣减的暗示,在中国激起公愤.媒体警告称,外管局面临巨亏,与稍早中国主权财富基金--中国投资公司(CIC)对美国金融机构的投资亏损数额类似.

媒体已经就中投的亏损诘责中国政府.英国金融时报一篇报导猜测,中投已经亏损800亿美元,中国日报等媒体纷纷转载这篇报导.2008年末,中国的报纸已驾轻就熟地将"房利美"和"房贷美"的英文拼写用于新闻标题.

为了平息这种状况,美国财政部在2008年10月派遣负责国际事务的次长麦考密克(David McCormick)前往北京,进行为期两天的拜访.这种姿态受到欢迎.

"对于麦考密克在金融危机期间访问北京的诚意,中方相关官员都表示赞赏,"彭达在日期为2008年10月29日的密电中写道,"与会者强调,除非领导人对于银行和美国GSE生存能力的忧虑减缓,否则不会允许低级别官员去冒更大的对手风险."

电文显示,麦考密克努力平息中国人的疑虑."麦考密克在每次会议上都强调,虽然美国政府没有明着担保GSE债务,但通过承诺向两个机构各注入最多1,000亿美元股权以免其破产,实际上已经做到了这一点.而且这种承诺将终生伴随这些机构,"彭达写道.

美联储2009年初宣布一项购买机构抵押支持证券(MBS)和美国公债的计划,向金融体系提供流动性,并阻止公债收益率上涨.但这一计划起初对收益率的影响甚微.美债收益率稳步攀升,而美国财政部的新债标售则表现不稳.

中国高层官员开始公开批评美联储这一方案推高通胀的副作用.他们表示,美联储扩大资产负债表规模将使中国持有的美国公债贬值,且中国公众的确也关注美债收益率上涨之际中国持有的旧债价值缩水.

2009年3月13日,中国总理温家宝在一次记者会上称"担心"中国在美国公债投资的安全.3月20日的电报以"温总理对美国公债的评论:保护中国投资"为题,记录了中国官员对美债及其不确定性可能产生後果的忧虑.

《财经》杂志被外交官誉为"值得尊敬"的中国媒体,该杂志一位分析师去年2月底对美方官员表示,"中国政府内部对所持的美国公债有过'激烈'争论."

据这份电文,该人士告诉美国驻华使馆官员,"外管局正在将投资组合转向短期资产,以降低通胀上升造成损失的风险."

这条信息与数月後公布的数据吻合.数据显示中国的确抛售长期美债并买进更多的国库券,後者规模到2009年5月时猛增至2,100亿美元.此举可能促成美债长期收益率的上升.

**盖特纳访问北京**

2009年6月1日-2日,盖特纳首次以美国财政部长的身份访问北京,当时双方关系正高度紧张.

盖特纳在中国和亚洲其他地方生活过,并握有东亚研究硕士学位.他与中国高级官员会晤,其中包括中国财政部长和商务部长,以及中国2,000亿美元主权财富基金--中投公司的主管.

维基公开的电文显示,尽管盖特纳此行为数月前的既定行程,但会议中尽是自发的讨论,以及来自中国方面毫无保留的抱怨.

一份日期为2009年6月17日的文件详细记录了盖特纳的行程.文件显示,中国财政部长谢旭人6月1日与盖特纳会面,"表达了对可能发生通胀以及美国预算赤字能否长期持续的担忧".

第二天,即6月2日,中投董事长楼继伟向盖特纳坦言,金融危机爆发後,公司随即叫停2008年内所有新投资项目,但有意认购摩根士丹利(MS.N: 行情)发行的新股.

盖特纳访华之际,摩根士丹利正计划发售新股,以筹资偿还政府在金融危机期间提供的援金.

文件还显示,"楼继伟询问,美联储能否迅速批准中投的申请,让这笔投资免受美国对银行控股企业的投资限制.因为相关豁免审批通常需要两周的时间,会让中投错失这次机会."

文件并未记录盖特纳如何答覆,但仅一天后,即6月3日,中投就宣布计划购买12亿美元摩根士丹利股份.

美联储发言人称,就中投6月3日作出的投资决定而言,美联储并未收到豁免申请.(完) |

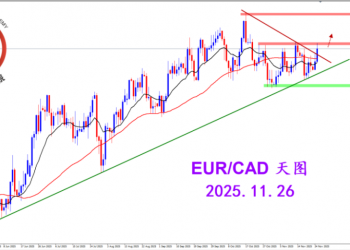

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2474 人气#黄金外汇论坛

2025.12.16 图文交易计划:布油开放下行 关2474 人气#黄金外汇论坛 2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3160 人气#黄金外汇论坛

2025.11.26 图文交易计划:欧加试探拉升 关3160 人气#黄金外汇论坛 MQL5全球十大量化排行榜3202 人气#黄金外汇论坛

MQL5全球十大量化排行榜3202 人气#黄金外汇论坛 【认知】6001 人气#黄金外汇论坛

【认知】6001 人气#黄金外汇论坛